Examen

Capacité d’explication du contenu du cours à quelqu’un qui n’aurait pas suivi le cours.

Psychologie: A pour but d’intervenir sur le comportement humain.

Démarches en psychologie:

Behaviourisme

Observation des relations entre situation et comportement.: Situation ⇒ Comportement

Lien vers l'original

Avantages Inconvénients Bon pouvoir prédictif Nécessite un énorme échantillon Possibilité d’établir des lois empiriques Pose la question de validité écologique des observations Le seul mode d’action est l’action sur l’environnement Les lois définies dans le cadre de la simple observation ne permettent que d’éventuellement prévoir, mais pas d’expliquer le comportement.

Introspection, pourquoi c’est banni? ""Un système ne peux pas être à la fois l’objet d’étude et suffisamment complexe pour s’évaluer lui-même.""

Démarche du psychologue

Explication du comportement: L’objet d’étude est inconnu au départ, on va supposer qu’il ‘fonctionne comme’ un autre objet connu; supposition d’une analogie à modèle. On va alors tester/observer que le comportement de l’objet d’étude soit similaire à celui prédit par le modèle. On sait que le modèle est faux (!= de l’objet d’étude), mais il permet de faire des prédictions sur l’objet d’étude.

Exemple de la tâche du rappel sériel à court terme

Exemple de la tâche du rappel sériel à court terme: On suppose que la mémoire fonctionne comme un ruban magnétique de taille fixe, avec une tête de lecture écriture. Selon ce modèle, la moyenne de rappel de mots courts devrait être supérieure à la moyenne de rappel de mots plus longs (pour contrôler que la seule variable modifiée est bien la longueur de prononciation du mot, les tests sont réalisé dans la langue anglaise, le français ayant trop de mots de tailles différentes qui se prononcent d’autant de syllabes), le “ruban magnétique” étant limité en taille.

Lien vers l'original

/!\ Le seul fait que l’implication (la supposition) soit vérifiée ne prouve en rien que l’analogie est valide. La seule conclusion logiquement valide est que la spéculation ne soit pas valide. On ne peut alors pas prouver qu’un modèle soit vrai, et il y aurait une infinité de modèle faux à débusquer.

“Attention cependant, le test réellement effectué est toujours: SI (Spéculation * Spéculations Annexes ) ALORS (Implication)“p.5

Validité relative: Les hypothèses doivent toujours s’effectuer dans le cadre d’une comparaison de modèles, toute choses étant égales par ailleurs. On peut alors simplement conclure que le modèle A est “moins faux/plus valide” que le modèle B. On va donc se diriger ‘dans la direction’ modèle A pour poursuivre les recherches.

Transclude of Univers-des-modèles

Niveaux de compréhension

Niveaux de compréhension “Marr “p.6 : 3 niveaux de compréhension d’une machine

Marr Marr Exemple Aspirateur En psychologie Niveau computationnel But de la machine Aspirer Traiter le monde/Intégrer l’information Niveau algorithmique Par quels principes/outils Ventilateur Fonction cognitives (??) Niveau implémentation Bas niveau, composants ‘de base’ Moteur, Electricité Neurones (??) Implémentation: On prend les ‘briques de bases’ du fonctionnement humain et on les fait fonctionner sur d’autres supports (typiquement ordinateur, machine à ressort historiquement). Par exemple des réseaux de neurones. Au niveau de l’implémentation, les modèles proposés sont le plus simple possible (typiquement séquentiels). L’implémentation décrit les règles des mécanismes et peut simuler leur fonctionnement. L’implémentation ne peut en aucun cas valider le fonctionnement humain, on en a simplement besoin pour faire des hypothèses, des prédictions. Il sert de support, d’aide pour le niveau algorithmique.

Exemple (??) : On prend un stimulus de base (prototype, P), un nuage de point et on en créé des dérivations (

) en faisant bouger certains points. Les participants ne voient que les dérivations. On laisse passer un certain temps et on réalise un expérience de mémoire en présentant aux participants:

- certaines dérivations présentée initialement (

) - certains nuages de points jamais vus (N)

- le prototype qui n’a jamais été vu (P) Le participants doivent dire oui s’il ont déjà vu le stimulus présenté.

Lien vers l'original

Situation Bonne réponse Réponse observée OUI OUI N NON NON P NON OUI Effet de supériorité du prototype jamais vu. Lors de la phase d’apprentissage, les participants se sont formé une représentation de la structure globale des stimuli présentés, qui correspond finalement au prototype. Ils répondent de manière plus rapide et avec plus de certitudes lors de la présentation du prototype pendant la phase de test.

En sciences cognitives (modèles représentationnels), les 3 axiomes sont :

- Le comportement humain est basé sur des connaissances.

- Les connaissances sont constituées de représentations mentales.

- Le comportement émerge de la manipulation de ces représentations mentales.

Concept de ‘représentation’

Deux sens de “représentation”:

- Sens faible: “Correspondance régulière entre l’état physique (neurones ou groupes de neurones) d’un système en fonctionnement et les événements qu’il traite.”p.1 (“en regardant l’état d’un système, on peut savoir ce qu’il est en train de traiter”, ex: représentation de Alan Chauvin n’est, au sens faible, pas égale à l’activation d’un nombre/de certains neurones strictement définis, mais simplement le fait de penser à lui.)

- Sens fort: “Structure physique (neurones ou groupes de neurones) d’un système qui correspond de manière permanente à un élément du monde extérieur et qui constitue l’objet des processus cognitifs.”p.1 (ex: le neurone Jennifer Anniston (dont le but serait de la représenter); il existerait des neurones/structures dans le cerveau dont le but serait de représenter des éléments de l’environnement)

Note: Expérimentalement, le ‘neurone Jennifer Anniston’ est observable de manière réplicable (représentation au sens faible (~“corrélation”)), mais le fait de l’interprété comme “étant le neurone dont le but est de détecter JA” est une représentation au sens fort, et cette interprétation est une erreur.

Référence biblio:

Fodor, The Modularity of Mind (1983)

Une représentation correspond strictement à l’objet du monde extérieur, par définition. Les processus perceptif qui permettent d’accéder à cette représentation ne doivent pas être en mesure de l’altérer. Si l’on pouvait modifier la relation entre l’objet et sa représentation, celle-ci ne serait plus une représentation (ex: si je me représente la craie comme un arbre, je ne me ‘représente’ plus la craie). Les processus de perception doivent être encapsulés afin qu’il ne puisse pas y avoir de rétroaction de la représentation; les processus de perception sont des processus strictement montant (on se réfère à ce paradigme pour la suite du cours, il s’agit du cadre paradigmatique fixé classiquement. A noter que certains phénomènes ne respectent pas ce paradigme, comme le traitement des couleurs, en particulier en vision périphérique, on n’en parlera pas ici). Les traitements rétroactifs sur les processus de perception sont considérés comme liés à la notion d’attention.

Pour être utile, la représentation doit être accessible en dépit des variations du signal d’une rencontre à l’autre. p.2

- C’est donc un élément discret abstrait des caractéristiques idiosyncratiques de présentation

- idiosyncratique: tout ce qui est propre à la représentation, mais pas à la structure même de l’objet représenté (lumière, angle, etc…)

- Il existerait une représentation structurale visuelle qui correspondrait aux invariants.

- Or, la notion d’invariant a un sens a posteriori (i.e. c’est facile de repérer les invariants une fois qu’on a tout vu) ; en faire la structure centrale nécessite de concevoir un système perceptif ‘particulièrement intelligent’ (il faudrait stocker que ce qui n’est pas susceptible de bouger dans le future: les invariants)

- Difficulté du pari …. comment intégrer l’apprentissage de nouveaux stimuli dans les modèles abstractifs

Modèles de l’identification

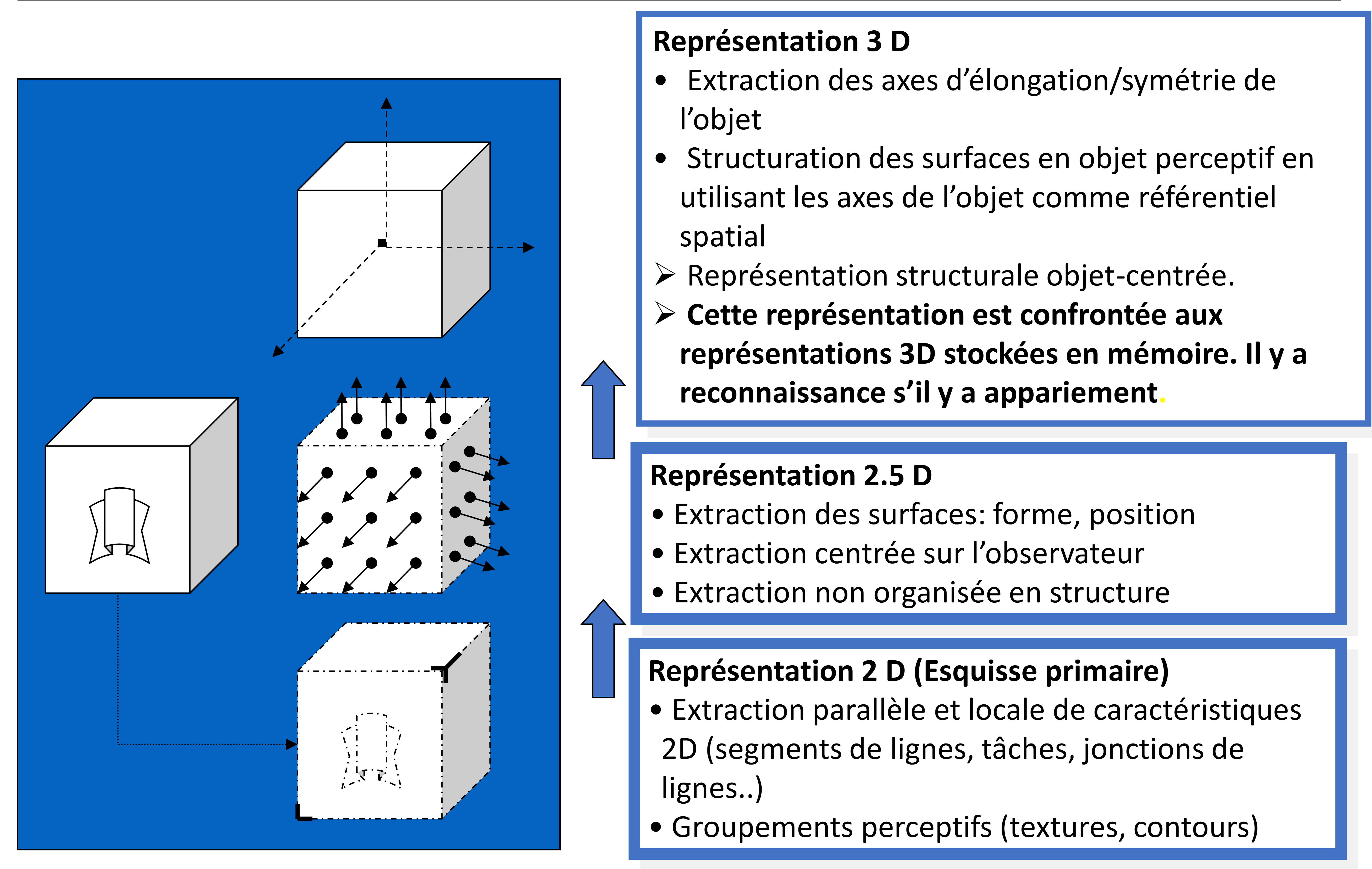

Illustration des modèles computationnels:

On stocke séquentiellement, de bas en haut, d’abord en 2D, des lignes, angles etc.. (primitives visuelles) Puis on extrait les surfaces, formes et positions afin de finalement en déduire la structure 3D complète que l’on peut comparer à nos connaissances en mémoire.

Modèle de Biederman (1985)

- Extraction des primitives liées au contours locaux

- Extraction des composantes volumétriques de l’objet

- Assemblage des composantes volumétriques en objet

- Appariement avec des objets stockés en mémoire

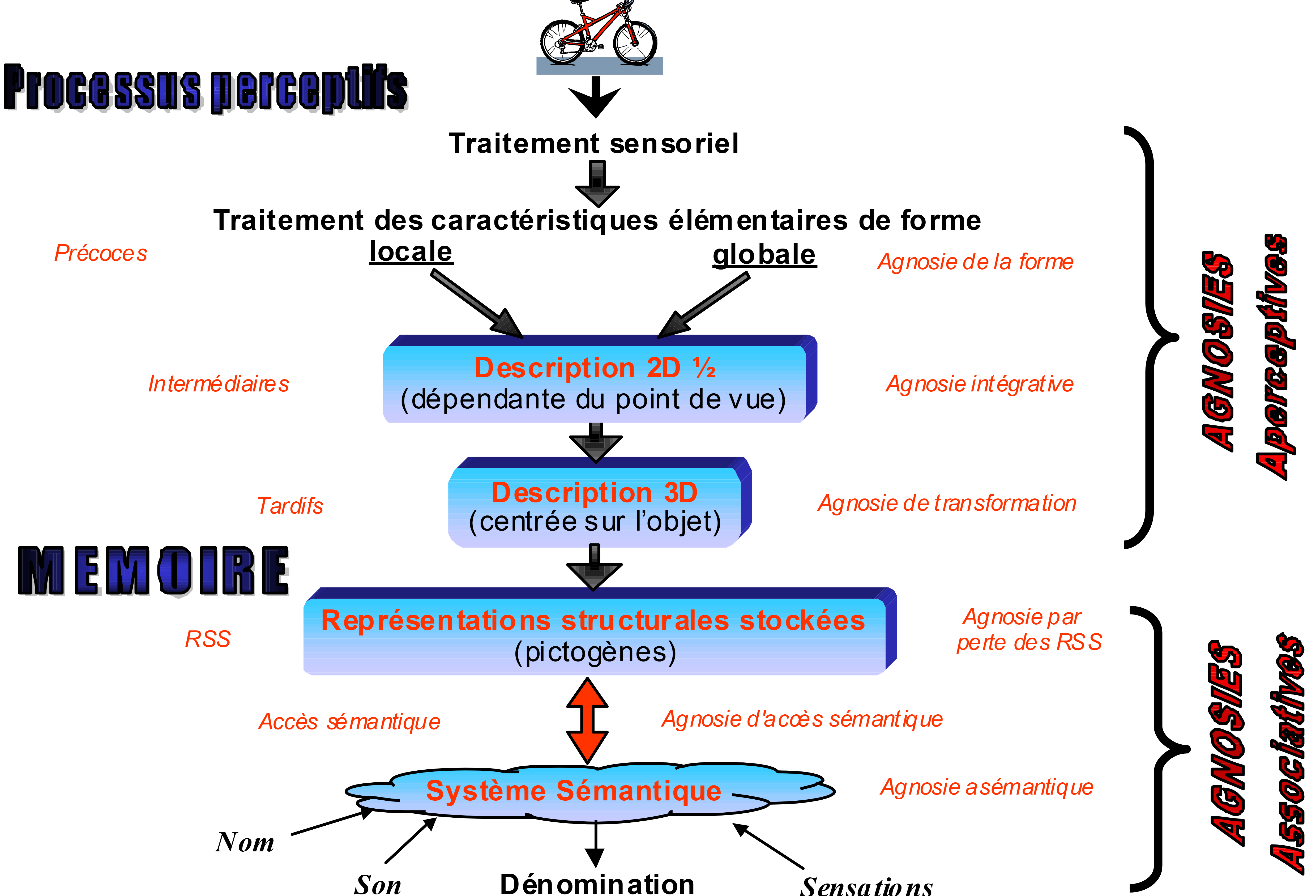

Agnosie: Trouble de reconnaissance des objets.

Agnosies perceptives: Trouble de la représentation

Agnosies associatives: Incapacité à faire le lien entre l’image et les connaissances (sans que le problème soit au niveau du décodage perceptif)

Pour l’instant, on a pas pu montrer que ce modèle soit faux, il reste donc celui utilisé.

Pour l’instant, on a pas pu montrer que ce modèle soit faux, il reste donc celui utilisé.

Restriction à la mémoire (TULVING 1972)

D’un point de vue descriptif, notre mémoire s’exprime de trois manières différentes:

Mémoire procédurale

Mémoire procédurale - Expression Anoétique

Elle permet de maintenir nos apprentissages, typiquement moteur (marcher, faire du vélo, …). Il n’y a pas besoin de quelque niveau de conscience pour accéder à cet mémoire (= expression de mémoire anoétique, sans conscience).

Les seules description que nous ayons de la mémoire procédurale sont des description behaviouriste, on ne sait pas expliquer (créer de modèle de) ce type de mémoire expérimentalement.

Lien vers l'original

Mémoire sémantique

Mémoire sémantique - Expression Noétique

Indissociable de la conscience/connaissance que le monde existe (utiliser une craie pour écrire au tableau) (= expression de mémoire noétique, mémoire de la permanence du monde). Elle permet d’avoir connaissance, de donner un sens au monde. Les représentations stockées en mémoire sémantique correspondent ‘vraiment’ aux objets du monde extérieur.

- Ces représentations seraient toutes reliées entre elles (cette notion est infalsifiable, aucune prédiction n’est possible, donc non exploitable en recherche (chaque personne pouvant avoir ses propres catégories/liens sémantiques).

- Les seuls domaines qui tente de l’expliquer sont la psychologie du développement (pour étudier la naissance des représentations chez l’enfant) et la neuropsychologie, pour faire le lien avec les neurosciences.

Trouble possibles

Agnosie: perte spécifique (en cas de perte complète de mémoire sémantique, impossible d’interrogation car c’est comme si on s’adressait à un bébé) d’accès à certaines représentation (ex: perte des représentations d’animaux).

Lien vers l'original

Mémoire épisodique

Mémoire épisodique - Expression Autonoétique

Nécessite la conscience de sa propre existence dans le monde (rappel d’élément déjà vécu) (= expression de mémoire auto noétique, de notre propre existence dans le monde). Elle permet le rappel de ses propres expériences.

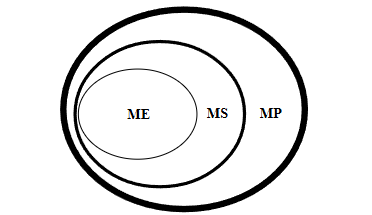

On considère qu’il s’agit d’un sur-système de la mémoire sémantique, comme un indexeur d'évènement. Les représentations dans ce système sont plus abstraites que celles en mémoire sémantique, puisqu’elle permettent simplement de se souvenir que “j’ai vécu” les éléments qui y sont présents; de se souvenir des moments qui ont été vécus.

Structure sous-jacente:

L’hippocampe est un bon candidat pour soutenir ce rôle dans le cerveau. Une lésion de l’hippocampe cause des amnésies (incapacité à se souvenir).

Troubles possibles

Amnésies:

- Amnésie antérograde: incapacité à créer de nouveaux souvenirs; oubli de tous les évènement suivant l’accident. L’existence de ce type d’amnésie permet de faire la distinction entre mémoire sémantique et épisodique; la mémoire sémantique étant généralement conservée contrairement à la mémoire épisodique.

- Amnésie rétrograde: incapacité d’évocation d’éléments autobiographique. Pouvant être aussi bien épisodique que sémantique.

Test de la mémoire épisodique chez les animaux

On montre à un geai quelqu’un qui cache de différents types de nourriture à différents endroits. Ces types de nourriture s’abiment plus ou moins rapidement dans le temps. Le geai va ensuite aller rechercher dans le bon ordre la nourriture aux différents endroits. Le geai serait donc capable de se souvenir de cet évènement unique qu’il a vécu (qqun qui cache la nourriture), et aurait donc bien une mémoire épisodique.

Lien vers l'original

Modèle SPI de Tulving (1995):

Modèle SPI de Tulving (1995)

Ajout de la mémoire de travail (MDT) (maintient temporaire et manipulation d’information) et de la mémoire perceptive PRS (maintient de structures perceptives, basée sur les traitements perceptifs).

La MDT sert d’interface entre les autres types de mémoire. Plus on réfléchit à quelque chose, meilleure va être la mémoire épisodique, on parle d’effet d’élaboration sémantique ou effet de profondeur d’encodage, cet effet est massif en psychologie expérimentale.

Lien vers l'original

- Exemple expérimental: présentation simple de mots, puis demande de rappel d’un mot cible; vs présentation de mot en demandant de dire s’ils sont ‘vivant’ ou non, puis demande de rappel

- Dans le second cas, on manipule mentalement les mots présentés, le rappel est largement meilleur.

Equilibres ‘Général-Spécifique’ et ‘Stabilité-Plasticité’

Pour établir un modèle de la mémoire correct, deux dilemmes se posent:

- 1er dilemme:

- Stabilité: On doit pouvoir se souvenir durablement.

- Plasticité: On doit pouvoir apprendre rapidement (système épisodique), une seule présentation doit ensuite permettre de s’en souvenir.

- 2nd dilemme:

- Spécifique: Retrouver une information spécifique.

- Général: Retrouver une information en fonction de tous les éléments des différents épisodes vécus (établir une structure sémantique).

Il faut donc un système qui puisse à la fois apprendre immédiatement et un système qui soit capable d’apprendre lentement au fil des expériences vécues afin d’en extraire une structure cohérente.

Exemple de création d'une sémantique:

Bière…. Louvain….Plaisir

Bière…. Bruxelle….Plaisir

Bière….Grenoble…Plaisir

on fini par associer 'bière' et 'plaisir'.

Nadel & Moscowitch (1997):

Nadel & Moscowitch (1997)

Les auteurs proposent une interaction entre le complexe hippocampique et les autres structures du cerveau (‘neocorticals modules’ sur les illustrations). Ils proposent le processus suivant lors de l’encodage en mémoire de nouveaux éléments:

Principe de fonctionnement

Lors de la perception d’un évènement A, il y a un début de création de lien entre des ‘features’ sémantiques (traits discontinus) dans les modules néocorticaux et il y a création d’une trace épisodique dans l’hippocampe (traits pleins):

Lors de la perception d’un évènement B, de la même manière, il y a à la fois création d’une trace épisodique dans l’hippocampe et création de lien sémantique. Mais en plus de cela, les liens sémantiques entre les éléments communs aux évènements A et B sont renforcés:

En plus de cela, les auteurs proposent un système d’activation aléatoires d’évènements enregistrés dans l’hippocampe, il s’agit typiquement de rêves (le sommeil permet la consolidation de souvenirs). Une fois activé, l’évènement encodé dans l’hippocampe va à son tour activer, et donc renforcer, les éléments sémantiquement liés. Mais comme l’activation hippocampique est aléatoire, elle peut être fragmentaire et risque donc de mélanger différents éléments. Cela expliquerait pourquoi les souvenirs les plus anciens ont tendance à être plus flous/confus, voir complètement inventés/reconstruits (ils auraient, à cause de leur ancienneté, été remodelé au fil du temps).

(Note: D’autres auteurs considèrent que les souvenirs anciens sont contenu dans la mémoire sémantique et non pas épisodique. Expérimentalement, on observe bien des activations hippocampiques sous IRM lors de tâche de rappel de souvenirs anciens (donc on aurait bien réactivation de la mémoire épisodique tel que le proposent Nadel & Moscowitch).)

Ce procédé de mémorisation justifie l’apprentissage distribué: pour apprendre une série de concepts ‘ABCD’, il vaut mieux présenter 10 fois les concepts indépendant A, B, C et D mélangés à d’autres concepts, plutôt que de présenter la liste de concepts de manière condensée. Apprentissage distribué >> Apprentissage massé.

Lien vers l'original

Cas des patients amnésique antérogrades:

Ces patients ne peuvent plus accéder à leur mémoire épisodique, donc ne peuvent plus indexer les nouveaux évènements. D’après le modèle de Nadel & Moscowitch (1997), on devrait pouvoir simuler cette indexation (due normalement à la ‘répétition’ des souvenirs pendant le sommeil) en présentant de manière répétée l’information aux patients. Expérimentalement, cela fonctionne bien tant que la seule information qui est présentée au patient est la bonne et qu’on ne lui pose pas de question dessus (un peu bizarre non..?).

On observe aussi une perte rétrograde (certains éléments ayant eu lieu avant l’accident sont oubliés) chez ces patients souffrant d’amnésie antérograde:

Chez le sujet contrôle, le jour de l’accident et les jours qui suivent, son hippocampe va renforcer les éléments vécus dans les heures/jours/semaines passé l’évènement. Pour le patient ayant vécu l’accident, le processus de renforcement de ces éléments était en cours au moment de l’accident, mais n’a pas pu aboutir.

Deux conceptions de la mémoire

Abstractive: La mémoire est un stock de représentations.

- Créer les représentations (encodage)

- Les placer en mémoire (stockage)

- Pouvoir les atteindre (Récupération) Non-Abstractive: La mémoire est la capacité à re-créer des expériences passées.

- Trouver un système qui puisse assurer cette re-création après avoir été confronté à des exemples d’apprentissage

- Les systèmes multi-traces ainsi qu’une certaine utilisation de l’outil connexionniste permetent d’implémenter ce fonctionnement

- Le défis serait de trouver une des configurations d’efficience «synaptique » qui permet de réaliser la fonction de re-création correspondant aux exemples appris

Dans le modèle non abstractif, la mémoire n’est plus un stockage, mais une capacité de s’adapter à l’environnement, un “ensemble” de fonctions dont l’environnement donnerait les paramètres. Si l’on se place dans le cadre de l’autopoïèse, le système serait l’être humain et son ‘but’ serait de garder son intégrité dans l’environnement. Pour commencer, on considèrera le cas le plus basique où la fonction à réaliser par le système est la fonction identité, c’est à dire qu’il ne doit pas interagir avec l’environnement, simplement être en contact avec lui.

On considère que les entrées sensorielles du système constituent des capteurs dont les états sont chacun continu sur une dimension. L’ensemble des entrées sensorielles a donc N dimensions, et le système, dans notre exemple simple, doit renvoyer l’identité (

Dans le cas de l’apprentissage de A’, proche de A, le système va faire des erreurs, il aura tendance à recréer (le but étant l’identité) des éléments correspondant au point appris le plus proche (A).

Le vrai critère de la mémoire est la vitesse d’adaptation, on parle de fluence perceptive.

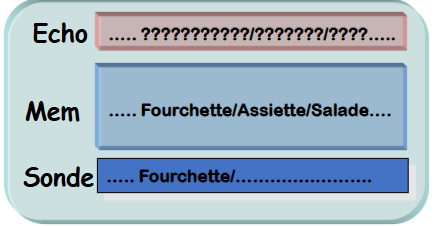

Un modèle multi-traces: Minerva II (Hintznan 84)

On considère la mémoire comme une matrice à j colonne, j correspondant au nombre de capteurs sensoriels. Les lignes correspondent au temps qui s’écoule, chaque case est donc l’état d’un capteur sensoriel à un instant donné. La mémoire enregistrerait donc des traces depuis la naissance, à une fréquence d’échantillonnage donnée. Dans ce cadre:

- On appellera une “sonde” un ensemble de modalité des capteurs sensoriels avant d’être stocké dans la mémoire.

- On appellera “écho” la sortie, calculée en fonction des différents éléments de la matrice.

- L’idée d’accéder à une trace (ligne) particulière n’a pas de sens (de par leur immense nombre, et similarité), s’il y a un calcul, il devra impliquer toutes les traces, de manière parallèle.

On part du principe que les coefficients inscrits en tant que traces sont tous normalisés dans

Le calcul se fait en deux étapes:

- Activation de la trace i, en fonction de sa similitude à la sonde:

, ce calcul est effectué en parallèle pour chaque trace i. - Détermination de l’écho comme moyenne de toutes les traces pondérées par leurs activations, pour chaque composante j:

(Note: l’activation peut être élevée à une puissance ‘Acc’, qui est un méta paramètre du modèle).

Dans l’ensemble, le processus complet pour chaque nouvelle stimulation est:

- Stimulation (arrivée d’une sonde)

- Calcul en deux étapes

- La sonde devient une trace dans la mémoire; l’écho est retourné.

Avec un exemple simple:

Dans la première étape, la sonde est comparée à chaque trace (une seule ici). Dans une seconde étape, l’écho est calculé par multiplication de chaque trace avec son activation calculée: le système produit un écho contenant “Fourchette/Assiette/Salade” ( On parle de co-activation plutôt que de ‘contenu’.). Finalement, la sonde s’intègre comme une trace dans la mémoire.

Pour que le système finisse par répondre l’identité, il faudrait répéter l’opération en ayant à chaque fois pour sonde ‘Fourchette/…/…’, petit à petit, on se rapprocherait de l’identité en sortie.

Dans la première étape, la sonde est comparée à chaque trace (une seule ici). Dans une seconde étape, l’écho est calculé par multiplication de chaque trace avec son activation calculée: le système produit un écho contenant “Fourchette/Assiette/Salade” ( On parle de co-activation plutôt que de ‘contenu’.). Finalement, la sonde s’intègre comme une trace dans la mémoire.

Pour que le système finisse par répondre l’identité, il faudrait répéter l’opération en ayant à chaque fois pour sonde ‘Fourchette/…/…’, petit à petit, on se rapprocherait de l’identité en sortie.

Autres exemples:

Mémoire: Fourchette/Assiette/Salade Fourchette/Assiette/Pâtes Sonde: Fourchette/…/… ⇒ Echo: Fourchette/Assiette/{Salade/Pâtes mélangés}

Mémoire: Fourchette/Assiette/Salade Fourchette/Assiette/Pâtes Fourchette/Assiette/Pâtes Sonde: Fourchette/…/… ⇒ Echo: Fourchette/Assiette/{Salade/Pâtes mélangés, avec 2/3 de pâtes}

Finalement, on se retrouve avec un système qui aura stocké une sémantique, sans jamais avoir stocké de représentation du monde.

/../../../z_data/eventA-1.png)

/../../../z_data/eventB-1.png)